Der Sohn des Menschen

Der Begriff „Sohn des Menschen“ steht im Neuen Testament 82-mal und wird ausschließlich in den Aussagen des Menschen Jesus erwähnt, und immer auf eine dritte Person bezogen, niemals aber als Aussage für Andere. Der Begriff „Sohn des Menschen“ soll auf die Prophezeiung des Propheten Daniel verweisen, die Folgendes besagt:

„und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende“

(Daniel 7, 13-14 Lutherübersetzung).

Das Neue Testament besagt, dass zu Zeit Jesu die Menschen nicht wussten, wer der Sohn des Menschen war (vgl. Johannes 12, 34). Sogar die Jünger Jesu konnten auf diese Frage nicht die richtige Antwort geben: „Wer ist der Sohn des Menschen?“ Nur einer der Jünger Jesu, Simon Petrus, antwortet aufgrund einer Enthüllung des himmlischen Vaters:

„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Matthäus 16, 16).

Demnach ist der Sohn des lebendigen Gottes auch „der Sohn des Menschen“. Aber wen meinte Simon Petrus mit dieser Enthüllung wirklich? Und was bedeutet eigentlich der Begriff Sohn des Menschen? Die Bibel antwortet, dass der Begriff im Plural „Söhne der Menschen“ für alle Menschen gemeint ist (vgl. Markus 3, 28. Epheser 3, 5. Genesis 11, 5. Daniel 2, 38). Während in Singular „Sohn des Menschen“ die Bibel ganz bestimmte Personen bezeichnet, so wie den Propheten Ezechiel 87-mal. Um welche bestimmten Personen handelt es sich noch?

„Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten; aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie einer der Fürsten zugrunde gehen“

(Psalm 82, 6-7 Lutherübersetzung).

Das Zitat aus dem Psalm, erwähnt hier göttliche Wesen, die wiederum auch eine menschliche Gestalt annahmen und als Menschen starben. Diese göttlichen Wesen werden erstmals als Söhne Gottes in 1.Mose 6, 2 erwähnt. Daher soll der Ausdruck „der Sohn des Menschen“ denjenigen bedeuten, der vorher existiert hat, der sich die menschliche Natur zusätzlich angeeignet hat, das heißt, er wurde zu Sünde (vgl. Römer 8, 3). Und genau aus diesem Vers der Psalmen hat Jesus zitiert, um zu bestätigen, dass er auch einer der Götter sei (vgl. Johannes 10, 34-36). Also konnte Simon Petrus niemals das menschliche Wesen Jesu als den Sohn des lebendigen Gottes und Sohn des Menschen bezeichnet haben, sondern den vorexistierenden Jesus, der sich in dem Menschen Jesus befand. Demnach ist der Sohn des Menschen ein göttliches Wesen, das verdeckt war zu jener Zeit und mit bloßen Augen nicht sichtbar gewesen war (vgl. Lukas 17, 30). Deshalb sprach der Mensch Jesus immer in einer dritten Person über den Sohn des Menschen (vgl. Johannes 9, 37). Somit ist eine erste Unterscheidung zwischen dem Menschen Jesu und dem Sohn des Menschen zu erkennen (= Sohn Gottes):

„Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will“ (Lukas 10, 22 Lutherübersetzung).

Liebe Leserinnen und Leser, laut der Aussage Jesu, scheint es, entgegen der Annahme, doch nicht so selbstverständlich mit dem Wissen darüber zu sein, wer der Sohn Gottes ist, und ohne eine Offenbarung wird man weiterhin glauben, dass der Mensch Jesus der Sohn Gottes ist. Als eine zweite Unterscheidung, zwischen dem Menschen Jesus und dem Sohn des Menschen, kann man es aus dem Selbstzeugnis Jesu heraushören:

„Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet“ (Johannes 5, 34 Einheitsübersetzung).

Der Geist des Menschensohns würde niemals von einem Menschen seines Dienstes Zeugnis annehmen. Das galt auch für den Menschen Jesus, der es bestätigt:

„Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr“

(Johannes 5, 31 Lutherübersetzung).

Als Hinweis darauf, dass der Mensch Jesus in diesem Fall spricht, steht im Urtext zum Namen Jesus der bestimmte Artikel (Vers 19). Als Mensch erklärt hier Jesus, dass sein Zeugnis über den Menschensohn, der sein zweites ich war (= die Seele des Geistes), keine Gültigkeit hat:

„Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr; denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe“

(Johannes 8, 14 Lutherübersetzung).

Aus den Aussagen der beiden Zitate kann man unterscheiden, wann der Mensch Jesus spricht und wann der Geist des Sohnes. Hier ist das Zeugnis des Geistes über den Sohn des Menschen als wahr definiert. Dass es sich um die Aussage des Geistes handelt, wird aus dem Urtext entnommen, weil dort der bestimmte Artikel zum Namen Jesu nicht steht:

Daher sind diejenigen, die im nächsten Zitat als Zeugen des Himmlischen zu hören sind, nur der Geist des Sohnes und der Sohn des Menschen:

„Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, amen, ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an“

(Johannes 3, 10- 11 Einheitsübersetzung).

Um den Himmlischen zu bezeugen, muss man Kenntnis haben und im Voraus gesehen haben. Somit deuten die Plurale „wir sprechen“, „wir wissen“, „wir bezeugen“ und „unser Zeugnis“ viermal der Geist des Sohnes und den Sohn des Menschen als Zeugen. Diese haben den Himmlischen gesehen und gehört, während der Mensch Jesus nicht vom Himmel herabgestiegen ist auch nicht als Mensch den Himmlischen gesehen haben kann, sondern er wurde als Mensch geboren und diente nur als ein lebendiges Gefäß. Beachten Sie auch, dass, wann immer der Geist des Sohnes spricht, dann steht nicht im Urtext der bestimmte Artikel zum Namen Jesu:

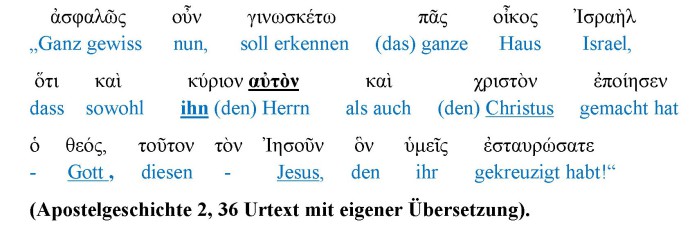

Als Echtheit dieser Übersetzung ist auch der Hinweis, dass der Taxus Rezeptus aus dem Nestle Aland Text, sich in der Reihenfolge des Pronomen αὐτὸν (avton „den“ „ihn“) unterscheidet. Die Schlachter Übersetzung stützt sich auf den Taxus Rezeptus, während die meisten anderen aus dem Nestle Aland Text belegen. Aber alle Übersetzungen, unabhängig davon, auf welchen Urtext sie sich stützen, haben alle ein und denselben Sinn als Ergebnis. Nämlich, „Gott hat den Menschen Jesus zum Herrn und Gesalbten gemacht“. Aber der Nestle Aland Text sagt was ganz anderes aus. Er unterscheidet nämlich den Herrn (=Sohn Gottes) vom Christus (=Sohn des Menschen), und dem Menschen Jesus (= das Gefäß). Der Grund weshalb das sogenannte Christentum den Dualismus Ablehnt, zwischen dem Sohn Gottes und dem Menschensohn und zwischen dem Menschensohn und dem Menschen Jesus, ist der Götzendienst. Denn das gegenwärtige Christentum kann nicht mehr anders handeln. Es hat Wohlgefallen daran den Menschen Jesus als Sohn Gottes zu preisen:

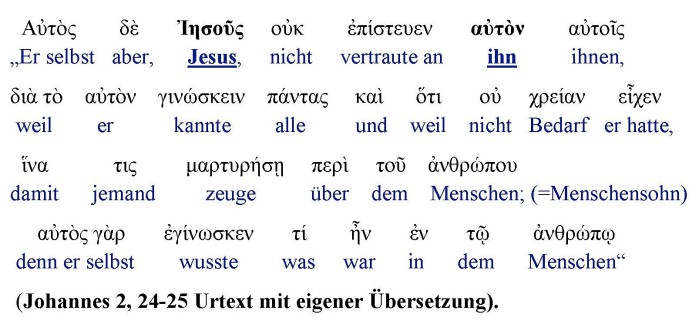

Dieses Zitat bezieht sich auf den Sohn des Menschen zum Zeitpunkt des Festes, nicht auf viele Menschen, und schon gar nicht auf den Menschen Jesus. Denn der Mensch Jesus war für die Menschheit zur Opferung vorbestimmt gewesen. Der unbestimmte Artikel zum Namen Jesus bestimmt wiederum den Geist des Sohnes, der sein zweites „Ich“ in dem Menschensohn (= Seele des Geistes) sah. Der Geist brauchte nicht das Zeugnis anderer Menschen, denn der Geist kannte den Menschensohn besser, weil er seine Seele war:

„Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn“

(Johannes 1, 51 Einheitsübersetzung).

Beachten Sie, dass der Mensch Jesus sich auf der Erde befand, folglich auch der Sohn des Menschen. Die Engel aber, würden jedoch zuerst in den Himmel zum Sohn des Menschen steigen und dann zum Sohn des Menschen herabsteigen. Der Dualismus ist offensichtlich, zwischen dem Sohn des Menschen und dem allgegenwärtigen Geist des Sohnes Gottes:

„Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben: dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin, der über sich selbst bezeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt über meinem eigenen. Da fragten sie ihn: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater; würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen“

(Johannes 8, 17-19 eigene Übersetzung).

Nach dem Gesetz, sollten mindestens zwei Zeugenaussagen einer Sache Gültigkeit verleihen. Jesus bezieht sich daher demonstrativ auf das, was in 5.Mose 19, 15 steht, um die Gültigkeit seiner Aussage zu bekräftigen. Hinweis: In einer Hochzeit müssen auch mindestens zwei Zeugen anwesend sein, der Bräutigam zählt nicht als Zeuge. Demnach also, führen die falschen Lehren des religiösen Systems, dass der Mensch Jesus einzig und allein war, in einer Sackgasse, denn niemand wird jemals in der Lage sein, zwei Zeugen aufzulisten. Wo sind also die zwei Zeugen, die Jesus behauptet? Die Lösung ist, dass der Sprecher nicht der Mensch Jesus ist, sondern der Geist des Sohnes, der durch den Menschen Jesus spricht und über seiner Seele bezeugt (=den Menschensohn) (vgl. Matthäus 10, 20). Diese Tatsache wird durch drei Fälle angedeutet. Die erste ist, dass der Sprecher sich vom Gesetz distanziert, sagend: „in eurem Gesetz“. Der Mensch Jesus kann also nicht der Sprechende gewesen sein, sonst würde er sich selbst einschließen und sagen: „in unserem Gesetz“. Zweitens, im Vers 14, in dem der Sprecher genannt wird, steht im Urtext der bestimmte Artikel zum Namen Jesu wiederum nicht. Drittens, das Reflexivpronomen ἐμαυτοῦ (emavtou = „sich selbst) zeigt an, dass das gleiche Subjekt gleichzeitig handelt und davon betroffen wird. Dies bedeutet, dass der Geist des Sohnes der eine Zeuge war, der über seine Seele bezeugte (=den Menschensohn), und der zweite Zeuge war der Vater, der den Geist des Sohnes in der Welt sandte. Dies wird durch das Possessivpronomen ἐμοῦ (emou = „meinem eigenen) verstärkt. Possessivpronomen verraten, wem etwas gehört, sie bestimmen den Eigentümer. Die Schlussfolgerung ist, dass fern von der Lehre der beiden Seelen und des Geistes, das Zitat Johannes 8, 17-19 nicht anders zu erklären ist.

Liebe Leserinnen und Leser, im Zusammenhang mit dem Selbstzeugnis Jesu wurde Sie auf die Unterscheidungen hingewiesen. Im Rahmen der hanglosen Sinnergebnisse der Übersetzungen werden wir dem folgenden Zitat untersuchen. Denn die Übersetzungen des religiösen Systems verdecken wiederum die Unterscheidungen zwischen dem Geist, dem Sohn des Menschen, und des Menschen Jesus:

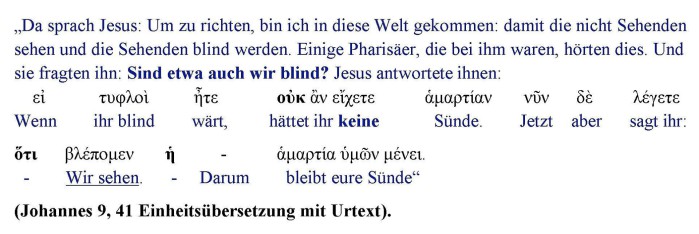

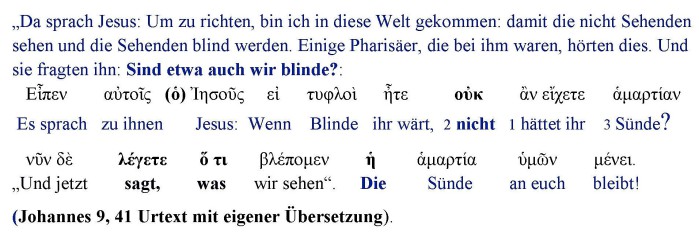

Jeder Leser kann erkennen, dass einige Wörter in den Übersetzungen ausgelassen werden oder auch Wörter hinzugefügt worden sind. Wie in diesem Fall das ὅτι (oti) und der bestimmte Artikel ἡ (i = „die“). Außerdem, wird der Partikel οὐκ (ouk = „nicht“) fälschlich als „keine“ übersetzt. Daher ist die Antwort Jesu auf die Frage der Pharisäer ohne Zusammenhang. Die Frage war gewesen: „Sind wir auch blind?“ Laut den Übersetzungen aber, scheint es, Jesus unterstellt es den Pharisäern, dass sie behaupteten: „Wir sehen“. Aber das wurde von den Pharisäern nie geäußert, und nirgendwo steht so etwas im Neuen Testament. Außerdem, dass Jesus gesagt haben soll, Blinde hätten keine Sünde, widerspreche dem Bibelkontext. Daher ist das ausgelassen ὅτι (oti = „was“), ein Relativpronomen von ὅστις = «ό, τι», wie in Johannes 2, 3. Und das Wort λεγετε (legete = „sagt“), hat hier einen Imperativen Sinn, wie in Galater 4, 21. Somit ändert sich das Ereignis, und nimmt wieder seiner authentischen Form an:

Nur durch diese Übersetzung stimmt die Antwort Jesu auf die Frage der Pharisäer überein. Die Papyrus 66 und 75 sowie der Codex Vatikanus haben keinen bestimmten Artikel zum Namen Jesu stehen. Dies bedeutet, dass derjenige, der die Frage des Pharisäers beantwortet, wieder mal der Geist des Sohnes ist. Wie in vielen anderen Fällen antwortete der Geist Jesu auch hier mit einer Gegenfrage und bestätigt damit, dass alle Menschen entweder mit oder ohne Augenlicht die Sünde in sich tragen. Dann wendet sich der Geist an die Seelen, sagend: „und jetzt sagt, was wir sehen“, er forderte sie auf zu sagen, dass die Sünde der Pharisäer nicht getilgt werde. Die Sünde, die hier erwähnt wird, ist der unzertrennbare Irr-Geist der Menschheit, der sie zu ihren Fehlverhalten treibt (vgl. Römer 7, 17). Die Lehre mit den beiden Seelen löst auch dieses Zitat auf. Daher muss jeder Mensch zuerst akzeptieren, dass die Seele der Sünde existiert (vgl. Apostelgeschichte 1, 8), und dann den Geist (= Sohn Gottes) bitten, sie von der Seele der Sünde zu trennen. Um mit der Seele des Lebensgeistes zu wandeln, nicht mit der Seele des Leibes der Sünde.

Abgesehen vom Neuen Testament gibt es auch in sogenannten Alten Testament viele Stellen, die den Dualismus des Sohns Gottes stützen. Die meisten dieser Stellen werden jedoch vom Religiosen System als hinweise der Trinität missbraucht. Die folgenden Zitate belegen jedoch eher die Dualität des Sohnes als eine dritte Person:

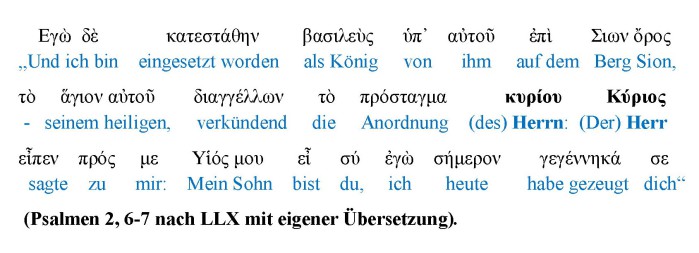

Aus dem Hebräerbrief 1, 5 und 5, 5 ist davon auszugehen, dass der Sprecher des Psalm Zitats kein anderer ist als der Sohn des Menschen, der als König eingesetzt wurde (vgl. Offenbarung 11, 15). Beachten Sie jedoch, dass nicht nur der Sprecher als Sohn bestätigt wird, sondern, auch der Herr. Deswegen weil, der Sprecher die Anordnung des Herrn zitiert (= wörtliche Wiederholung des Textes). Somit wird der Dualismus des Sohns Gottes bestätigt, der der Sprecher und der Herr der Anordnung ist. Dieser Sinn kommt im hebräischen Text nicht zustande, da das Judentum einen der beiden Namen „Herr“ entfernte, damit es verborgen bleibt, dass es sich auch um ein Zitat handelt. Der Evangelist Lukas, bezieht sich daher auf diesem Psalm, und macht dabei eine interessante Äußerung, die meine Behauptungen bestätigt:

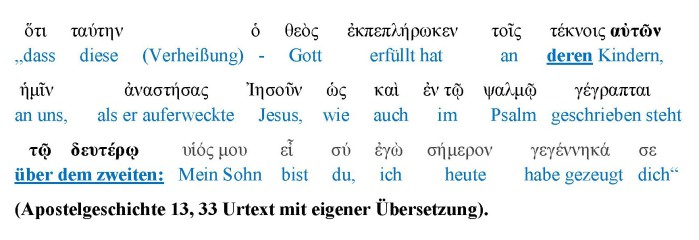

Liebe Leser, Sie sollten wissen, dass im 1. Jahrhundert als der Evangelist Lukas die Apostelgeschichte schrieb, keine Kapitelzahlen gegeben hat. Die Unterteilung der Bibel in Kapiteln erfolgte erst im 13. Jahrhundert durch den englischen Theologen Stephen Langton. Daher hat der Ausdruck „dem zweiten“ nichts mit dem Kapitel des Psalm zu tun, sondern mit dem zweiten Teil des geteilten Geistes. Demnach bestätigt der Evangelist Lukas, dass ein zweites Ich des Sohnes existiert. Außerdem steht im Urtext der Offenbarung 11, 15 deutlich in Singular „Königreich“ und „ER wird herrschen“ obwohl die Rede von zwei Personen ist, dem Herrn und seinem Christus. Dies kann nur erklärt werden, wenn es einen geteilten Geist gibt, der den Sohn Gottes und den Sohn des Menschen bildet:

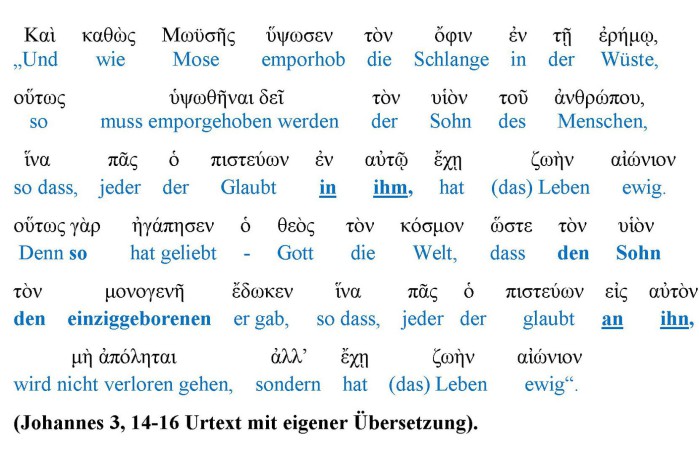

Dieses Zitat weist darauf hin und deutet die Schrift 3.Mose 21, 9 an. Das jüdische Volk hatte den Sohn Gottes erneut verworfen, und als Richter der Welt sandte der Sohn die giftigen Schlangen als Bestrafung (vgl. 1.Korinther 10, 9). Nachdem Mose Gott anflehte, dem Volk zu vergeben, wurde er dann angewiesen, eine Bronzeschlange zu machen und sie an eine Holzstange zu hängen. Alle die, die von einer giftigen Schlange gebissen worden waren, sollten dann auf diese hängende Bronzeschlange schauen, und dann geheilt zu werden. Das heißt, jeder Unglückliche der gebissen worden war, sah an der Bronzeschlange den Fluch der ihm auferlegt worden war, so dass er durch den Glauben an Gott vom Fluch des Todes befreit wurde. Der Evangelist Johannes verknüpfte den Vorfall der Bronzeschlange mit dem des Gekreuzigten Menschen Jesus. Das heißt, jeder sollte im Angesicht des Menschen Jesus den Fluch seiner menschlichen Natur betrachten, wie bei der Bronzeschlange (vgl. Galater 3, 13). So dass jeder der Glaubt in den Sohn des Menschen, wo der Lebensgeist des einziggeborenen Sohnes ist, wird der Gläubige vom Fluch des Todes befreit. Nur so kann man den neuen inneren ewigen Menschen erwerben. Den Fluch, den Gott im Paradies gegen diese Welt und die menschliche Natur ausgesprochen hat, wurde nie aufgehoben und hat noch heute seine Gültigkeit (vgl. Genesis 3, 17-19). Deshalb wurde dann das Gesetz gegeben, damit der Mensch erkennen kann, dass er vom Leib (oder Geist) der Sünde geleitet wird (vgl. Römer 7, 7 und 6, 6). Somit würde er dann erkennen, dass er, um errettet zu werden, im Leib (oder Geist) der Wahrheit neu geboren werden muss (vgl. Johannes 3, 3):

„Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen des Menschen an, sondern auf den sich erbarmenden Gott“ (Römer 9, 16 Einheitsübersetzung).

Da die Antichristen erkannten, dass das Erbarmen dem Sohn Gottes underliegt, weil er der Richter der Welt ist (vgl. Johannes 5, 22), begannen sie vom frühen Christentum an, sich gegen den Leib (oder Geist) des Sohnes Gottes zu wehren. Also fingen sie an, den Sinn des Evangeliums an sich selbst zu lenken (vgl. Galater 1, 7). Während im Evangelium steht, dass der lebendige Gott die handgemachten Tempel nicht mehr akzeptiert, bauten die Ungläubigen Tempel (=Kirchen, Gemeinden), um unter ihnen selbst verherrlicht zu werden (vgl. Apostelgeschichte 7, 48-50). Während das Evangelium die Taufe des Geistes als Erlösung und den Sohn Gottes als einzigen Täufer festlegt, machten die Ungläubigen sich selbst zu Täufern und fingen an mit Wasser zu taufen (vgl. Apostelgeschichte 1, 5 und Matthäus 3, 11). Während das Evangelium den Sohn Gottes als unseren Nächsten andeutet (= das Leben), begannen die Ungläubigen, die Menschheit oberflächlich zu lieben (vgl. Jakobus 4, 4). Das heißt, jeder hätte im Angesicht des Sohnes Gottes seinen Nächsten erkennen müssen, weil er das Leben von jedem ist. Fängt man an, das Leben zu lieben, so liebt man automatisch alles, weil alles dasselbe Leben in sich hat.

Deshalb hat Jesus unsere Liebe zu Gott und die zu unserem Nächsten zu einem einzigen Gebot gemacht, denn es handelt sich um den Vater und den Sohn (vgl. Matthäus 22, 37-40). Also, liebe Leserinnen und Leser, sind die Lehren, die Ihnen das religiöse System gelehrt hat, Satans Lehren, um Ihre menschliche Natur und die des Menschen Jesus zu verherrlichen. Denn im Endeffekt verherrlichen Sie Weihnachten und Ostern nur den Menschen Jesus.

Liebe Leser, lassen Sie sich nicht täuschen, dass im Leib (oder im Geist) der Sünde, Ihre guten Taten und die häufigen Kontakte zu Ihren Glaubensgenossen zu Ihrer Rettung beitragen werden. Weil Gott einzig und allein den Leib (oder den Geist) seines Sohnes akzeptiert. In diesem Thema hatten Sie die Gelegenheit gehabt, den geteilten Geist, der der Sohn Gottes und der Menschensohn ist, kennenzulernen (vgl. Genesis 1, 4 und 2, 23). Denn es gibt ja Unterscheidungen zwischen den Geistern Gottes (vgl. 1.Korinther 12, 10). Liebe Leser, bleibt treu dem geteilten Geist, der der Sohn Gottes ist, weil es Gottes Werk ist:

„Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte! Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt“

(Apostelgeschichte 13, 41 Lutherübersetzung).

ENDE